Liste der Klöster in Schleswig-Holstein und Hamburg

Die Liste der Klöster enthält bestehende und ehemalige Klöster und Stifte in Schleswig-Holstein und Hamburg.

Inhaltsverzeichnis

Bestehende Ordensgemeinschaften und Stifte

Römisch-katholisch

Benediktiner

Dienerinnen vom heiligen Blut

- Magdalenenhof Flensburg

Dominikaner

- Dominikanerkloster St. Johannis Hamburg

Franziskanerinnen zu Münster St. Mauritz

- Haus Damiano Kiel

Jesuiten

- Niederlassung Hamburg

Unbeschuhte Karmelitinnen (OCD)

- Karmelzelle von der Menschwerdung Hamburg-Finkenwerder

Schwestern von der heiligen Elisabeth

- Stift St. Adolf Reinbek

Steyler Missionare

- Kommunität St. Ansgar Hamburg

Steyler Missionsschwestern

- Konvent List auf Sylt

Evangelisch

- Damenstift Kloster St. Johannis Hamburg-Barmbek

Ehemalige Klöster und Stifte

Domstifte

Antoniter

- Kloster Mohrkirchen, 1391

Augustiner-Chorherren

- Kloster Bordesholm, 1320, vorher in Neumünster, 1125/27

- Kloster Segeberg, 1134

Augustiner-Eremitinnen

- St.-Annen-Kloster Lübeck, 1505

Benediktiner

- Kloster Cismar, 1146

- St.-Johannis-Kloster Lübeck, 1177

- Kloster St. Michaelis, Schleswig, vor 1140

Benediktinerinnen

- Benediktinerinnenkloster Hemmingstedt, 1503

- Kloster Preetz, 1211/12

- Kloster St. Michaelis Schleswig, vor 1140

- St.-Johannis-Kloster vor Schleswig, 1192/vor 1250

Brigitten

- Kloster Marienwohlde, 1413

Dominikaner

- Kloster Hadersleben, 1249–1253

- Dominikanerkloster Hamburg, um 1236–1529

- Dominikanerkloster Husum, kurz vor 1466–nach 1506

- Burgkloster Lübeck, 1229–1531

- Kloster Meldorf, vor 1319

- Dominikanerkloster Schleswig, 1235–1528/29

Franziskaner

- Franziskanerkloster Flensburg, 1253–1528

- Franziskanerkloster Hamburg, 1231–1529

- Franziskanerkloster Hemmingstedt/Lunden, 1517

- Franziskanerkloster Husum, 1494–ca. 1528

- Franziskanerkloster Kiel, 1242–1530

- Katharinenkloster Lübeck, 1225–1531

- Franziskanerkloster Schleswig, 1234–1528/29

- Franziskanerkloster Tondern, 1238

Kartäuser

- Kloster Ahrensbök, 1397

Wilhelmiten

- Kloster Kuddewörde, 1495

Zisterzienser

- Kloster Guldholm, 1192

- Lügumkloster, 1173–75

- Kloster Reinfeld, 1186/89

- Kloster Rüde, 1209

Zisterzienserinnen

- Kloster Harvestehude, 1246

- Kloster Itzehoe, 1230er

- St.-Johannis-Kloster (Lübeck), 1246

- Kloster Reinbek, 1229

- Kloster Uetersen, 1234/35

Weblinks

- Klöster in Schleswig-Holstein Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte

- Ordensgemeinschaften im Erzbistum Hamburg

Siehe auch

- Liste der Klöster in Deutschland

- Liste von Burgen, Schlössern und Festungen in Schleswig-Holstein

- Liste der Museen in Schleswig-Holstein

============================== =============================

Priorat St. Ansgar (Nütschau)

(Weitergeleitet von Kloster Nütschau)

Das Priorat St. Ansgar (auch Kloster Nütschau genannt) in Travenbrück bei Bad Oldesloe ist ein selbständiges Benediktiner–Priorat im Erzbistum Hamburg und gehört der Beuroner Kongregation an.

Inhaltsverzeichnis

Geschichtlicher Überblick

Um 830 wurde an der Trave eine Fliehburg errichtet, mit einem Erdwall umgeben und gesichert, die Nütschauer Schanze. Sie sollte als Teil der karolingischen Grenzbefestigungen den Limes Saxoniae zwischen Elbe und Kieler Förde schützen. Dieser Sachsenwall trennte den westlichen, germanischen Teil vom slavischen Ostteil des Landes.

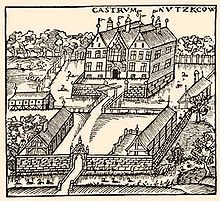

Nütschau wurde 1249 erstmals als Nutzikowe genannt. 1271 dann als Nucekowe und 1274 als Nutzekowe. 1343 ging die Nütschauer Mühle als Geschenk an das Zisterzienserkloster Reinfeld. In der Nähe des geschichtlich bedeutenden Punktes des Sachsenwalls entstand ein Herrensitz, der Jahrhunderte später vom Grafen Heinrich Rantzau erworben wurde. Er war Humanist, Vorkämpfer der Reformation und Bahnbrecher der Renaissance in Schleswig-Holstein. Im Jahr 1577 begann er mit dem Bau des kleinen Wasserschlosses, dem Castrum Nutzkow, dass in seiner äußeren Bausubstanz weitgehend unverändert geblieben ist. Der auf einem zeitgenössischen Holzschnitt gezeigte innere Schlossgraben mit Zugbrücke und Vorwerk ist nicht mehr vorhanden.[1] Bis zum Übergang in Kirchenbesitz hatte das Gut mit dem Herrenhaus in den Jahrhunderten 28 Besitzer.

Gründung St. Ansgar

Während der Ansgarfeier zum 1100. Jahrestag der Gründung des Bistums Hamburg bekundeten 1931 der Abt und die Mönche von Gerleve, im Norden Deutschlands eine weitere benediktinische Niederlassung anzusiedeln.[2] Doch erst 20 Jahre später kam diesem Wunsch der Umstand zu Hilfe, dass in Holstein nahe Bad Oldesloe das Gut Nütschau zum Verkauf angeboten wurde. Abt Pius Buddenborg entsprach den dringlichen Bitten des Erzbischofs Wilhelm Berning von Osnabrück und des Abtprimas des Benediktinerordens Bernard Kälin zu Rom, Gerlever Mönche zur Gründung einer Cella nach Nütschau zu entsenden. In Begleitung von P. Cellerar Augustin Hessing überprüfte er am 17. November 1950 das angebotene Objekt und stellte fest: Nütschau sei wegen seiner Lage, des abgerundeten Besitzes und der baulichen Gegebenheiten für ein Benediktinerkloster wohl geeignet.[3] Am 3. Februar 1951 erwarb der Stifter Nütschaus, Erzbischof Wilhelm Berning, Bischof von Osnabrück, für die Mönche der Abtei St. Joseph in Gerleve das Herrenhaus und Restgut in Nütschau. Als ersten Mönch seines Klosters entsandte der Gründungsabt Pius Buddenborg am 1. März 1951 P. Michael Bürgers, dem bald P. Plazidus Schornstein als Dekan der kleinen Kommunität und zwei weitere Mönche folgten.[4] Die Eröffnung des Hauses St. Ansgar in Nütschau, zunächst als Exerzitienhaus, der Abtei Gerleve wurde am 6. Mai 1951 durch den Gründerabt Pius Buddenborg vollzogen. Ziel war aber von Anfang an die Errichtung eines Klosters nach der Regel des heiligen Benedikt.

Am 11. November 1960 erhob Abt Pius Buddenborg Nütschau als Priorat St. Ansgar zum von Gerleve abhängigen Prioratus simplex. Als ersten Prior führte er P. Amandus Eilermann ein und zur Kommunität gehörten acht aus Gerleve kommende Mönche. Das Kloster des hl. Ansgar zu Nütschau wurde am 16. Oktober 1975 zum Konventualpriorat erhoben und erhielt damit seine Selbständigkeit. Am 1. Januar 1979 bestand der Konvent dieser jüngsten Klostergründung der Beuroner Benediktinerkongregation aus acht Priester- und drei Brüdermönchen sowie einem Postulanten.

Der Beginn des benediktinischen Ora et labora im holsteinischen Nütschau stand unter dem Patronat des Mönchsbischofs Ansgar.[5]

Das Herrenhaus

Der Renaissancebau ist eines der ältesten Herrenhäuser des Kreises Stormarn. Vom Bauherren Heinrich Rantzau zeugt heute noch eine Steinplatte von 1577 am früheren Treppenaufgang. Das Dreigiebelhaus mit seinen einfachen Proportionen ist eine, für Schleswig-Holstein typische, Anlage des Mehrfachhauses mit je einem großen Satteldach. Ursprünglich als wehrhafter Bau errichtet, wurden der Schlossgraben verfüllt und die Zugbrücke ist nicht mehr vorhanden. Auch das Innere des Hauses hat sich über die Jahrhunderte völlig verändert. Der mittlere Giebel der drei aneinandergebauten Häuser trägt einen schlanken Turm mit zwei Glocken. Auf dem Zifferblatt der Turmuhr steht die Jahreszahl 1792. Das Dreigiebelhaus ist heute das Wahrzeichen Nütschaus.[6]

Nach dem Einzug der ersten Mönche im März 1951 hatte Abt Pius Buddenborg von Gerleve schon am 6. Mai 1951 die kleine St. Angar-Kapelle als Mittelpunkt im Schloss benediziert. Die Ewig-Licht-Ampel über dem Tabernakel stammt aus der Torretta St. Benedikts des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Montecassino. Diese Bronzeleuchte mit der Inschrift Emitte lucem tuam et veritatem tuam ist ein Werk um 1880 aus der Beuroner Kunstschule der Erzabtei Beuron.

Noch 1951 wurde mit der denkmalgerechten Sanierung des zum Herrenhaus umgebauten ehemaligen Wasserschlosses begonnen, die 1953 endete. Die weiteren Restaurierungen folgten von 1964 bis 1967 und von 1975 bis 1977.

Ab 1996 wurde das Herrenhaus nach einem Entwurf der Architekten Gisberth Hülsmann und Elmar Paul Sommer aus Bonn-Monschau in die Neuordnung der Klosteranlage einbezogen. Im ersten Bauabschnitt wurden die Mönchzellen abgebrochen und 1999 durch einen kräftigen Neubau neben dem Herrenhaus ersetzt. Das neue Konventgebäude wurde am 19. Mai 1999 eingeweiht. Im zweiten Bauabschnitt hatte man das Herrenhaus entkernt und bis 2006 komplett saniert. Dort befinden sich nun die gemeinschaftlich genutzten Räumlichkeiten, wie die Bibliothek, der Kapitelsaal, das Noviziat und Cellerariat, das Musikzimmer, ein Gastzimmer und eine Kapelle im Herrenhaus. Ein Eingangsbauwerk, zwischen Alt- und Neubau errichtet, verbindet die beiden Bauteile Herrenhaus und Konventgebäude auf zwei Ebenen miteinander. Die markanteste und wichtigste Änderung im Bereich des Herrenhauses war die Entfernung der im 20. Jahrhundert errichteten Freitreppe sowie der im Innern anschließenden Treppenanlage in der Halle des Hauses. Der neue Eingang zwischen beiden Gebäuden für die heutige Nutzung erinnert an den seitlichen versetzten ursprünglichen Eingang. Eine neue Wendeltreppe erschließt nun die Geschosse in Verbindung einer großen Galerie im Luftraum der Halle. Kontrastreich dazu sind die bemalten Eichenholzdielen aus der Erbauungszeit in der neuen Deckenkonstruktion.

Die beiden Häuser stehen nunmehr als zwei Pole des neuen Klosters beisammen, ohne dabei die jeweilige architektonische und historische Eigenständigkeit zu verlieren. Auch die Freianlagen vor und der hinter dem Herrenhaus befindliche Park nehmen direkten Bezug auf die durch die Architektur vorgegebene neue Ordnung. Das sanierte Herrenhaus wurde 2007 mit dem BDA-Preis Schleswig-Holstein ausgezeichnet.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Von den Ländereien des Adeligen Gutes Nütschau früherer Jahrhunderte wurden am 3. Februar 1951 nur 84 Hektar des Restgutes für die Benediktiner erworben. Davon waren etwa ein Viertel Ackerfläche, ein weiteres Viertel Wald und die restlichen Flächen wurde als Wiesen und Weiden genutzt. Die Mönche führten die Landwirtschaft, der Schwerpunkt lag dabei auf der Rinderhaltung und der Milchwirtschaft. Da die Stallungen und Scheunen nicht ausreichten, errichtete man 1962 einen geräumigen Wirtschaftsbau. Zwanzig Jahre lang haben hier die Mönche die Felder bestellt, ausgesät und geerntet, Viehhaltung betrieben und die Weideflächen und Wiesen trockengelegt und melioriert. Im Winter wurde der Wald durchforstet und Sturmschäden beseitigt. Seit 1971 ist das Ackerland verpachtet, dem Kloster obliegt nur noch die Bewirtschaftung des Waldes. Das Gut diente 1958 als Kulisse für den Film Das Mädchen vom Moorhof.

Die Entwicklung des Hauses St. Ansgar

Mit dem 1954 begonnenen Erweiterungsbau, der heutigen Bildungsstätte Haus St. Ansgar, standen seit 1959 den Mönchen in Nütschau ein Exerzitienhaus mit 30 Betten, Vortrags- und Speiseräume und eine Kapelle zur Verfügung.

Die Gesamtplanung von Kloster, Kirche und Erwachsenen- und Jugendausbildungsstätte Haus St. Ansgar ist 1973 und 1974 nach Entwürfen des Hamburger Architekten Eduard Frieling ausgeführt worden. Die Grundsteinlegung der Erweiterungsbauten fand durch Abt Clemens Schmeing von Gerleve am 1. April 1974 im Beisein des Bischofs von Osnabrück Helmut Hermann Wittler. Beim Kloster, das seinen Schwerpunkt im alten Herrenhaus behalten hat und 1981 mit einem ebenerdigen Wohnbereich mit Krankenzimmer erweitert werden konnte, ist ein Bereich der Stille entstanden. Er umfasst die zentrale Kapelle, die Kirche St. Ansgar. Den Grundriss der Kirche bildet ein Quadrat von siebzehn mal siebzehn Metern mit einem um 45 Zentimeter abgesenkten engeren Kreis. Die künstlerische Gestaltung hatte der Glasmaler Siegfried Assmann aus Hamburg übernommen. Nach seinen Entwürfen entstanden die dreiseitige farbige Bleiverglasung, die die Firma Oidtmann aus Linnich ausführte. Ebenso der Altar, das Lesepult und Retabel mit Tabernakel. Das Thema der Retabel ist der Apokalypse entnommen: Der wiederkommende Christus inmitten der neuen Stadt Jerusalem. Die Bleiverglasung nimmt die Farben der umgebenden ostholsteinischen Landschaft auf. Das Blau des Wassers der Trave und des Himmels, das Dunkel der Moorerde, die hellen Töne von Sand, Mergel und Lehm, der Moränen und Feldsteine. Die Farben verdichten sich hin zu Regenbogentönen Westseite und lösen sich bei der Retabel in Transparenz des Lichtes auf. Der stille Bereich für die Menschen.[7]

Das ehemalige Inspektorenhaus hatte man von 1976 bis 1977 zum Jugendhaus St. Benedikt umgebaut und am 21. März 1977 eingeweiht. 1990 erfolgte eine Erweiterung des Jugendhauses. In der Osterwoche 1978 hielt die Salzburger Äbtekonferenz ihre Jahresversammlung im Kloster Nütschau ab. Neben dem Abtprimas Viktor Josef Dammertz aus Rom nahmen 52 Äbte aus der Schweiz, Österreich, Südtirol, Ungarn und Deutschland teil.

Prior

Jahreszahlen und Namen bezeichnen die nachweisbare Erwähnung als Prior:

- 11. November 1960: P. Amandus Eilermann, OSB

- 1. Oktober 1971: P. Gaudentius Sauermann, OSB

- 1994: P. Antonius Terstiege, OSB, verstarb kurz darauf

- 5. September 1994: P. Leo Overmeyer, OSB

- 27. Januar 2015: P. Johannes Tebbe, OSB

Literatur

- Johannes von Schröder: Darstellungen von Schlössern und Herrenhäusern der Herzogthümer Schleswig-Holstein-Lauenburg vorzugsweise aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Hamburg 1862, S. 100f.

- P. Hirschfeld: Herrenhäuser und Schlösser in Schleswig-Holstein. München 1973, S. 56f.

- Abtei Gerleve: Ein Überblick über Werden, Wachsen und Wirken 1904–1974. Lunen 1974 (auch als Sonderdruck: Kloster Nütschau. Benediktiner-Priorat St. Ansgar)

- Die Benediktinerabtei Gerleve: Ihr Werden. Wachsen und Wirken. Die Gründung von Sankt Angar in Nütschau/Holstein. Münster 1998, ISBN 3-402-05377-2, S. 123–134.

- Amandus Eilermann: Nütschau. In: Die Benediktinerklöster in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen. Germania Bendictina, Band VI. Norddeutschland. St. Ottilien 1979, ISBN 3-88096-606-0, S. 386–388.

- Gaudentius Sauermann: Kirchweihe in Nütschau. BM 51, 1975, S. 148–150.

- Gaudentius Sauermann: Die Errichtung des Konventualpriorats St. Ansgar in Nütschauam 14. bis 16. Oktober 1975. BM 52, 1976, S. 139–141.

Weblinks

Literatur

- Deert Lafrenz: Gutshöfe und Herrenhäuser in Schleswig-Holstein. Herausgegeben vom Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein, 2015, Michael Imhof Verlag Petersberg, 2. Auflage, ISBN 978-3-86568-971-9, S. 407.

Einzelnachweise

- ↑ Lindberg P.: Hypotyposis arcium, palatiorum, libroum, pyramiddum, … ab Henrico Ranzovio … conditorum etc., Hamburg 1591, 47f. und Frankfurt 1592, 66f., (Holzschnitt vom Schloß).

- ↑ Die Gründung von Sankt Ansgar in Nütschau. In: Die Benediktinerabtei Gerleve. 1998 S. 124.

- ↑ Kloster Nütschau: Nütschaus Gründung. In: Benediktinerpriorat St. Ansgar 1983, S. 4–5.

- ↑ Amandus Eilermann: Nütschau Germania Benedictina, Bd. VI. Norddeutschland 1979, S. 386.

- ↑ „Klosterkirche“ auf kloster-nuetschau.de

- ↑ Amandus Eilermann: Nütschau. Bau- und Kunstgeschichte. In: Germania Benedictina Bd. VI. Norddeutschland. 1979, S. 387.

- ↑ Kloster Nütschau: Der Stille Bereich, die Stätte der Besinnung, Bildung und Begegnung und die Kirche. In: Benediktinerpriorat St. Ansgar. 1983, S. 17–19.

================================= ===========================================

Dominikanerkloster St. Johannis (Hamburg)

Das Dominikanerkloster St. Johannis befindet sich in Hamburg-Barmbek-Süd auf dem Gelände an der Ecke Weidestraße / Elsastraße unmittelbar neben der Kirche St. Sophien. Es ist wie sein Vorgänger den beiden Heiligen Johannes der Täufer und Johannes dem Evangelisten geweiht.

Inhaltsverzeichnis

Vorgänger

Der mittelalterliche Vorgänger des Klosters wurde um 1236 gegründet und auf dem Gelände des heutigen Rathausmarktes erbaut. Nach einem Brand 1314 musste er vollständig neu errichtet werden. Für das 16. Jahrhundert sind 41 Mönche und 13 Novizen belegt. Nach dem Beginn der Reformation wurden alle katholischen Klöster in Hamburg 1529 durch Ratsbeschluss aufgehoben. Das Klostergebäude nutzten danach zunächst die Gelehrtenschule des Johanneums und Nonnen des ehemaligen Klosters Herwardeshude, ab 1613 zusätzlich das neugegründete Akademische Gymnasium. Lediglich die Klosterkirche mit dem Thomas-Altar von Meister Francke aus dem 15. Jahrhundert diente auch nach der Aufhebung des Klosters noch bis zur Hamburger Franzosenzeit als evangelisches Gotteshaus. Danach würde es zeitweise als Lagerraum und Exerzierplatz des Hamburger Bürgermilitärs genutzt und 1829 abgerissen.

Geschichte

Seit 1962 ist der Dominikanerorden wieder in Hamburg vertreten. Durch die Lage Hamburgs in der katholischen Diaspora suchte die katholische Kirche für das geplante Kloster den Anschluss an eine bestehende Pfarrei. Die Wahl fiel auf St. Sophien in Barmbek, da hier ein ausreichend großes Grundstück in recht zentraler Lage vorhanden war.

1966 weihte Bischof Johannes von Rudloff das Kloster mit einem Pontifikalamt ein und übergab es an die ersten sechs Dominikaner.[1]

Die Mönche des Klosters betreiben die Pfarrarbeit der Gemeinde St. Sophien[2] und übernehmen auch Predigten an anderen katholischen Gemeinden in Hamburg. Ein wichtiger Schwerpunkt ist theologische Bildungsarbeit und Lebensberatung.

Gebäude

Das Kloster ist baulich mit dem Chor der Kirche verbunden. Der polygonale, ringförmige Bau mit seinen Backsteinfassaden und brutalistisch beeinflussten Traufkanten wurde 1964 bis 1966 durch die Architekten Rau, Bunsmann und Scharf errichtet. Hier gelang eine gute Verbindung zwischen traditioneller und moderner Architektur. Der Bau gestaltete sich schwieriger als erwartet, da ein am Rande des Grundstückes liegender Tiefbunker nicht verändert oder beschädigt werden durfte.

Das maximal dreigeschossige Gebäude wirkt von außen eher schlicht. Da der nahezu fensterlose Kreuzgang im Inneren entlang der Außenseite das Gebäude umläuft, orientieren sich fast alle Räume zum Innenhof. Dieser ist zur Apsis der Kirche hin geöffnet und nimmt auch die Funktion eines Klostergartens wahr. Nur der Eingangsbereich und der über zwei Ebenen reichende Veranstaltungssaal zeigen nach außen größere Fensterflächen.

Erdgeschoss und Tiefparterre umfassen die verschiedenen Räume für die Arbeit des Klosters wie Gastzimmer, Gemeinschaftsräume, Speiseräume, Sprechzimmer, Räume der Pfarrei und Bibliothek. Im oberen Stockwerk befinden sich die von der Öffentlichkeit abgetrennten Wohnräume für 13 Ordensbrüder. Die Klosterkapelle bildet einen fünfeckigen nach Nordosten ausgerichteten Anbau und ist über das Treppenhaus mit den anderen Räumen verbunden.

Künstlerische Ausgestaltung

Das Kloster verfügt über zwei Stücke von Hermann Stehr, er gestaltete die Aluminiumverzierung der Eingangstür sowie die Plastik Große Predigt I im Innenhof als Verweis auf die zentrale Aufgabe von Konvent und Gemeinde. Im Vorraum des Refektoriums und in den Gemeinschaftsräumen gibt es mehrere Bilder, bemerkenswert ist eine Kreuzigungsdarstellung des Malers Karl Goris, eine Darstellung des Dominikus von Gerd Winner, ein Bild der Kirche St. Sophien von Albert Reck und ein Ölgemälde der alten Johanniskirche von Jes Bundsen.

Die durch ein Dachfenster beleuchtete Kapelle wird beherrscht durch den von Rudolf Krüger modern gestalteten Altar, der Motive aus der Offenbarung des Johannes verarbeitet. In der Kapelle selber hängt ein Gemälde aus dem 18. Jahrhundert von Johann Christoph Achert, das Dominikus und Katharina von Siena zeigt. In der Nähe des Eingangs zur Kapelle hängt eine modern mexikanisch beeinflusste Darstellung der Madonna mit Kind der indianischen Künstlerin Nan Cuz.

An zentraler Stelle im Treppenhaus vor der Kapelle findet sich ein Wandgemälde mit einem Auszug aus der Konstitution des Dominikanerordens. Der Text in pace continui, in studio assidui, in praedicatione ferventes soll die Brüder an die Aufforderung erinnern, sie sollen „beständig im Frieden, mit Geduld beim Studium und mit Begeisterung bei der Predigt“ sein.

Organisation

wird und den gesamten nördlichen Teil Deutschlands umfasst. Den Prior bestimmen alle Ordensbrüder des Konventes per Wahl für jeweils drei Jahre.

Die Ordensbrüder sind tätig in der Morgenmesse, Seelsorge, Jugendarbeit, Glaubenskursen und betreuen die Ghanaische Gemeinde. Der Tagesablauf beginnt um sieben Uhr mit der Morgenmesse und dem Morgengebet. Danach individuelle Tagesaufgaben, gemeinsames Mittag- und Abendessen und um 18 Uhr die Heilige Messe.[3]

Fotografien und Karte

Koordinaten: 53° 34′ 46,7″ N, 10° 2′ 5,3″ O |

Literatur

- Ralf Lange: Architektur in Hamburg. Junius Verlag, Hamburg 2008, ISBN 978-3-88506-586-9, S. 182.

- Dominikanerkonvent Hamburg (Hrsg.): Kleiner Führer durch das Dominikanerkloster St. Johannis in Hamburg-Barmbek (Flyer). Eigenverlag, Hamburg 2014.

- Franklin Kopitzsch, Daniel Tilgner (Hrsg.): Hamburg Lexikon. 4., aktualisierte und erweiterte Sonderausgabe. Ellert & Richter, Hamburg 2010, ISBN 978-3-8319-0373-3, S. 372 (Stichwort: „Johannis-Kloster“).

- Donate Reimer u. a.: 100 Jahre St. Sophien, Hamburg-Barmbek : Festschrift; 1900–2000. Katholische Kirchengemeinde St. Sophien, Hamburg 2000, S. 36–38.

- Matthias Gretzschel: Hamburgs Kirchen: Geschichte, Architektur, Angebote. Axel Springer Verlag, Hamburg 2013, ISBN 978-3-86370-116-1, S. 132.

- Friedhelm Grundmann, Thomas Helms: Wenn Steine predigen. Medien Verlag Schubert, Hamburg 1993, ISBN 3-929229-14-5, S. 97, 103.

- Ordensprovinz Teutonia (Hrsg.): Die Dominikaner (Flyer). Eigenverlag, Köln 2013.

Einzelnachweise

- ↑ Bischof übergibt den Dominikanern das neue Kloster. In: Hamburger Abendblatt vom 17./18. September 1966, S. 5.

- ↑ Liste der Seelsorger an St. Sophien. Abgerufen am 9. Juli 2014.

- ↑ Stefan Dombert: Die Brüder von Barmbek. In: Hamburger Wochenblatt vom 14. Januar 2015, S. 1.

Weblinks

- Offizielle Website der Kirchengemeinde St. Sophien, dort Geschichte und Fotosammlungen

- Offizielle Website der Ordensprovinz

- Offizielle Website der Dominikaner in Hamburg

=========================================== ==========================================

Kloster St. Johannis (Hamburg)

Das Kloster St. Johannis in Hamburg ist heute als Evangelisches Damenstift eine Wohnanlage in der Heilwigstraße 162 im Stadtteil Eppendorf. Diese wurde zwischen 1912 und 1914 durch die Architekten Richard Kahl und Ludwig Endresen errichtet und liegt in einem großzügigen Garten an der Alster. Für alleinstehende Frauen im Alter über 60 Jahren stehen 69 abgeschlossene Wohnungen zur Verfügung. Geleitet wird das Kloster durch einen vom Senat genehmigten Vorstand im Ehrenamt. Der Große Konvent wird gebildet aus den beiden Patronen, das sind der jeweilige Erste und Zweite Bürgermeister der Stadt, den drei Vorständen und der Domina genannten Vorsteherin. Diese Struktur besteht seit der Reformation.

Hervorgegangen ist das Kloster aus dem 1246 durch Heilwig von der Lippe gegründeten Zisterzienserinnen-Kloster Herwardeshude, das zunächst am Pepermölenbek vor dem späteren Altona lag und 1295 in die Gegend des heutigen Stadtteils Harvestehude verlegt wurde. Nach der Reformation wurden die Nonnen 1530 in den Gebäuden des zuvor aufgehobenen Dominikanerklosters St. Johannis in der Hamburger Innenstadt untergebracht und gründeten 1536 das Evangelische Conventualinnenstift für unverheiratete Hamburger Patrizier- und Bürgertöchter. 1837 wurde das Kloster an den Schützenwall, dem späteren Klosterwall verlegt, 1914 erfolgte der weitere Umzug zu dem heutigen Standort an der Heilwigstraße. Diese Straße wurde bereits 1870 nach der Klostergründerin benannt.

Inhaltsverzeichnis

Gründungsgeschichte

Die Gründung des Klosters geht auf den Grafen Adolph IV. von Schauenburg und Holstein zurück. Dieser hatte vor seiner Teilnahme an der Schlacht bei Bornhöved gegen die Dänen am 22. Juli, dem Namenstag der heiligen Maria Magdalena im Jahr 1227 das Gelübde abgelegt, für den Fall seines Sieges ein Kloster zu gründen und dort fortan zu leben. In Erfüllung dieses Gelübdes gründete er 1231 das franziskanische Maria-Magdalenen-Kloster am heutigen Adolphsplatz in Hamburg[1][2] und 1236 das St.-Johannis-Kloster der Dominikaner am heutigen Rathausplatz, sowie 1242 in Kiel ein weiteres Franziskanerkloster, in dem er seine letzten Lebensjahre verbrachte. Adolfs Ehefrau, Gräfin Heilwig von der Lippe, tat es ihrem Mann gleich und gründete am 24. Februar 1246 ein Zisterzienserinnenkloster in Herwardeshude. Dies war ein Flecken auf einer Anhöhe oberhalb der Elbe, an dem Pepermölenbek, der später die Grenze zwischen St. Pauli und Altona markierte. Durch Schenkung konnte Heilwig für die Anlage des Klosters in den Besitz eines Hofes und einer Mühle sowie einiger Äcker und zwei weiterer Häuser gelangen. Die Einnahmen aus Hof und Mühle reichten für die Lebensgrundlagen des kleinen Konvents.[3] 1247 wurde das Kloster von Papst Innozenz IV. bestätigt.

1293 kauften die Nonnen vom Schauenburger Grafen Heinrich I. von Holstein-Rendsburg Ländereien bei den Dörfern Oderfelde und Heimichhude an der Alster, „mit Gebüsch, Mooren, Wiesen, Weiden, Gewässern und allen Freiheiten, von allen Abgaben befreit“, und verlegten 1295 ihr Kloster an diesen Ort.[4] Als Gründe für den Umzug wurden zum einen die Interessen Hamburgs genannt, das vor den Toren der Stadt ein freies Glacis zur Verteidigung wollte, wie auch, dass der Mühlbach Ende des 13. Jahrhunderts versiegte und so die Versorgung des Klosters nicht länger gewährleistet blieb.

Kloster Herwardeshude

Name und Lage

Die Nonnen nannten ihr neues Kloster In valle virginum – Jungfrauenthal. Doch der Name setzte sich nicht durch. Stattdessen wurde das Kloster volkstümlich weiterhin nach dem ursprünglichen Standort Herwardeshude genannt. Aus diesem Namen entwickelte sich schließlich Harvestehude, die Bezeichnung für den umliegenden Stadtteil. Der Hamburger Geschichten- und Sagenschreiber Otto Beneke führte dazu aus: „In der Zeiten Lauf verschwand das alte Dorf Herwerdeshude an der Elbe, oder mindestens der Name desselben ging unter, der dafür von den Leuten aus alter Gewohnheit dem Kloster Frauenthal an der Alster übertragen wurde, das man zuletzt gar nicht anders als Herwerdeshude nannte, woraus endlich unser Harvestehude entstanden ist, was manche gute Hamburger, da ein Winterhude gegenüber liegt, auch wohl Herbstehude nennen und zwar gar nicht so irrig, denn ‚Harvest‘ ist das plattdeutsche Wort für Herbst.“[5] Die neuen Klostergebäude wurden an der Feldmark von Oderfelde errichtet, dem heute westlichen Teil des Eichenparks. Bei einer Neubebauung des Grundstücks im 19. Jahrhundert konnte die genaue Lage festgestellt und von Cipriano Francisco Gaedechens auf einer Skizze festgehalten werden. Demnach lagen die Klostergebäude an der heutigen Straße Klostergarten und am Harvestehuder Weg östlich der Einmündung des Mittelwegs und nördlich des Licentiatenbergs bis zur Alster hin. Die heutige Straße Frauenthal führt durch den westlichen Teil der Gebäude, der nach dem Plan als Waisenhaus genutzt wurde, hindurch.

Zahlreiche Straßennamen in der Umgebung weisen heute noch auf das Kloster an diesem Ort hin. Neben Klosterstern, Klosterstieg und Klostergarten sind auch die Bezeichnungen Frauenthal, Jungfrauenthal und Nonnenstieg, St. Benedictstraße, in Ehrung des Heiligen Benedicts als Schutzpatron des Klosters, und Heilwigstraße, in Erinnerung an die Gründerin des Klosters, auf diesen Ursprung zurückzuführen.

Verhältnis zur Stadt Hamburg

Das Kloster stand seit seiner Gründung sowohl unter Schutz wie in wirtschaftlichen Beziehungen zu den Schauenburger Grafen und darüber in Kontakt mit der Verwaltung Hamburgs. 1305 wurden aus dem Rat der Stadt Klostervögte eingesetzt, die zum Beispiel für die Auszahlungen der Kornrenten an das Kloster sorgten. Aus dieser Tradition sind noch heute die Bürgermeister der Stadt Hamburg Geborene Patrone des Klosters.

Im Jahr 1310 kam es zum Vertrag zwischen der Stadt Hamburg, die den Schutz des Klosters übernahm, und den Nonnen, die sich verpflichteten, die stadtnahen Ländereien von Gebäuden zu räumen. In einem weiteren Vertrag wurde die Hundebek, die im Grindelwald beim heutigen Universitätsgelände entsprang und etwa 200 Meter südlich des heutigen Anlegers Alte Rabenstraße in die Alster mündete, als Grenze zwischen Kloster- und Stadtgebiet festgelegt. Die Dörfer Oderfelde und Heimichhude wurden niedergelegt. Die Interessen Hamburgs waren dabei militärische, aus Verteidigungsgründen sollte das Gelände vor der Stadtfestung unbebaut bleiben. Es wurde fortan landwirtschaftlich genutzt.[6]

Ab dem 14. Jahrhundert entwickelte sich die Funktion des Klosters, junge Frauen aus der Oberschicht zu erziehen und zu unterrichten. Für die Zahlung einer gewissen Rente sollte den Töchtern „mores und virtutes“ gelehrt werden. Es entstand so eine persönliche Nähe zahlreicher Hamburger Bürger zu dem Kloster in Herwardeshude. Aber auch der Lebensstil der Frauen im Kloster passte sich weitgehend dem der Frauen aus der Stadt an, was im 15. Jahrhundert zu Problemen mit der Kirchenobrigkeit führte.[7]

Landerwerb

Die Einnahmen des Nonnenklosters bestanden, im Gegensatz zu Mönchsklöstern, allerdings nicht aus eigener Bewirtschaftung ihrer zahlreichen Güter, sondern aus der Einziehung von Zehnten, Zinsen und Renten aus dem Grundbesitz. Bereits um 1250 hatte das noch junge Kloster Land auf dem Gorieswerder gekauft und um 1275 dreizehn Hufen Land in neun stormarnschen Dörfern und eine Fischgerechtigkeit an der Bille. „Das Kloster Harvestehude besaß schon in dieser ersten Phase seiner Entwicklung genügend Kapital und Kontakte für einen langsamen aber stetigen Besitzaufbau.“[8] Das 1293 gekaufte Gebiet umfasste den Grindelwald, den Schlump und den Schäferkamp und streckte sich im Norden bis zur Isebek. Im 14. Jahrhundert wurden der aktive Erwerb von Landbesitz und Rechtsgütern fortgesetzt. So erwarb das Kloster unter anderem einen Wirtschaftshof in Ottensen und die an der Alster gelegenen Dörfer Alsterdorf, Eimsbüttel, Eppendorf und Winterhude, zudem das Tarpenbeker Moor und den Alsterzoll bei Eppendorf. Auch in weiterer Entfernung kamen Besitzungen hinzu: vierundzwanzig Morgen Land in den Stader Elbmarschen, ein Krug in Bramfeld, Land in der Haseldorfer Marsch und weiteres auf den Elbwerdern. 1385 kam noch das Dorf Bilsen mit sämtlichen Gütern und Rechten vor allem an wertvollen Holzungen hinzu. 1400 wurde die Eppendorfer St. Johanniskirche dem Kloster inkorporiert. Damit waren die Landerwerbungen des Klosters weitgehend abgeschlossen, es besaß eine um ein Vielfaches größere Landfläche als die Stadt Hamburg selbst.[9]

Auflösung

Ab 1525 setzte sich die Reformation in Hamburg zunehmend durch, Johannes Bugenhagen wurde in die Stadt berufen und erarbeitete eine neue Kirchenordnung. Die Zisterzienserinnen widersetzten sich einer Reform, 1530 kam es zum Eklat. Die Nonnen, von Bugenhagen Lügenbräute Gottes genannt, wurden aus Harvestehude vertrieben, die Gebäude auf Weisung des Hamburger Rats und der Bürgerschaft zerstört und abgebrochen. Auch die Dominikaner im Stadtkloster St. Johannis beim heutigen Rathausmarkt waren 1528 vertrieben worden. Das nun leerstehende Gebäude wurde den heimatlos gewordenen Frauen von der Stadt angeboten, unter der Bedingung, dass sie zum evangelischen Glauben übertreten und sich nicht mehr als Nonnen bezeichneten. So wurde das Haus kurze Zeit später von neunzehn konvertierten Nonnen unter der Äbtissin Caecilia von Oldessem bezogen, die fortan Jungfrau Domina genannt wurde. 1536 wurde so das Evangelische Conventualinnenstift für unverheiratete Hamburger Patrizier- und Bürgertöchter gegründet. Zudem wurde in einem Rezess bestimmt, den großen Güterbesitz des ehemaligen Klosters Herwardeshude zu erhalten und unter der Klosterstiftung zu verwalten. Damit war das alte Kloster Herwardeshude in ein evangelisches Damenwohnstift übergegangen, die Verwendung der Klostereinkünfte hatten fortan den Zweck, Unterbringung und Unterhalt lediger Hamburger Bürgertöchter zu bestreiten.

Kloster St. Johannis

Die Klosterverwaltung hat sich seit dem Rezess von 1536 kaum verändert. Vertreten wurde die Stiftung durch die ehrenamtlich tätigen Patrone und Vorsteher. Die Patrone wurden vom Bürgermeister aus den Mitgliedern des Senats ernannt oder aber selbst durch die Bürgermeister gestellt. Die Vorsteher ernannte der große Konvent, der sich aus den Patronen, Vorstehern und der Domina zusammensetzte. Die Geschäftsführung hatte der Klosterschreiber inne, der den Weisungen der Vorsteher unterlag. Die innere Klosterordnung war und ist Aufgabe der Domina.

Erster Standort Rathausmarkt

Das Gebäude, das den Frauen 1530 nach der Vertreibung aus Harvestehude zugewiesen wurde, ging auf die Klostergründung des Grafen Adolf IV. von etwa 1235 zurück. Es lag am Dreckwall, an der Stelle des heutigen Rathauses und seines Vorplatzes, zum Bestand gehörte auch die Klosterkirche St. Johannis, die als evangelische Kirche weiter genutzt werden konnte. Sie teilten sich dieses Haus mit der 1529 von Bugenhagen gegründeten Schule, der Gelehrtenschule des Johanneums.

Die Umwandlung in das evangelische Konventualinnenstift, das unverheirateten Hamburger Bürgertöchtern Wohnung und Rente gewährte, wurde hanseatischen Gepflogenheiten entsprechend organisiert, die Jungfrauen mussten von ihren Verwandten eingekauft werden: „Bei der Eintragung ins Expektantinnenbuch war eine erste Rate fällig, bei der ‚Hebung‘ zur Konventualin die zweite Zahlung. Oft wurde der ‚Klosterbrief‘ als Patengeschenk schon in die Wiege gelegt. Bei der Heirat fiel das eingezahlte Vermögen dem Kloster zu.“[10]

Die Besetzung durch die Franzosen von 1806 bis 1814 brachte die Klosterstiftung in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten, da viele ihrer Dörfer und Höfe vor der Stadtmauer niedergebrannt worden waren. Napoleonische Truppen nutzten die Klosterkirche als Magazin. 1829 wurde sie wegen Baufälligkeit abgerissen. Da auch das alte Klostergebäude zunehmend verfiel, erwarb das Stift 1836 ein neues Gebäude am Schützenwall, dem späteren Klosterwall.

Zweiter Standort Klosterwall

Das von Carl Ludwig Wimmel erbaute neue Gebäude, in das 1837 zwanzig Konventualinnen und achtzehn Witwen aus dem alten Johanniskloster umzogen, war erheblich geräumiger. Es bot Platz für 60 Konventualinnen und verfügte zudem über ein eigenes Witwenhaus an der Steinstraße mit zehn Wohnungen. Finanziert wurde der Neubau und der Umzug durch zahlreiche Verkäufe aus dem Grundbesitz der Stiftung. Auch an diesem Standort weisen die Straßenbenennungen auf die Lage des ehemaligen Klosters hin, neben dem Klosterwall und dem Johanniswall, erinnert die Straße Klostertor an das von 1853 bis 1861 bestehende Tor in direkter Nähe des Klosters.

Nachdem 1866 das Vorwerk Harvestehude, das Gebiet zwischen Rothenbaumchaussee, Isebek und Hallerstraße, für vier Millionen Mark an ein Konsortium verkauft worden war, gründete das Stift 1872 mit diesem Geld die Unterrichtsanstalten des Klosters St. Johannis am Holzdamm. Sie beinhalteten eine höhere Mädchenschule, einen Kindergarten und ein Lehrerinnenseminar, später kamen weitere Ausbildungsgänge hinzu. Ende 1881 wurde die Klosterschule von 742 Schülerinnen und 92 Seminaristinnen besucht. 1923 wurde die Institution aufgrund der geänderten politischen Verhältnisse sowie der wirtschaftlichen Lage des Klosters der Oberschulbehörde übereignet und in einem von Fritz Schumacher entworfenen Neubau beim Berliner Tor untergebracht. Das Gebäude Holzdamm 5 im Ensemble mit der Rautenbergstraße 1 – unmittelbar neben dem Hotel Atlantic gelegen – steht unter Denkmalschutz und beherbergt heute die Staatliche Handelsschule.

Dritter Standort Heilwigstraße

Das Gebiet am Klosterwall wurde ab 1900 durch den Bau des Hamburger Hauptbahnhofs zu innerstädtischem Interessengebiet. 1911 verkaufte der Konvent sein dortiges Gelände für 2,5 Millionen Goldmark an die Finanzdeputation und ließ an der Eppendorfer Heilwigstraße einen neuen Gebäudekomplex errichten. Er wurde von den Architekten Kahl und Endresen im englischen Landhausstil geplant und lehnt sich an klösterliche Vorbilder an. Am augenfälligsten ist darin der Uhrturm am Eingangsbereich und die Anlage nach Art mittelalterlicher Kreuzgänge, alle Korridore haben direktes Licht, die Eingangshalle ist mit weißem Marmor ausgelegt und die Treppenhäuser bestehen aus Eichenholz. Die Wohnanlage liegt auf einem 11.000 Quadratmeter großen Grundstück mit abgeschirmtem Garten und Uferbefestigung zur Alster hin. Am 11. Juli 1914 weihte es der damalige Patron, Bürgermeister William Henry O’Swald, als Evangelisches Damenstift Kloster St. Johannis ein. Es hat bis heute Bestand:

„Je nach Leerstand werden neue Bewohnerinnen aufgenommen und zahlen eine angemessene Miete. Jede Dame verfügt über eine abgeschlossene Wohnung (verschiedene Größen) und versorgt sich selbst. Die Nachbarschaftshilfe ist vorbildlich. Wir fühlen uns einer christlich humanistischen Lebensordnung verpflichtet. […] Eingedenk der klösterlichen Wurzeln, bemühen wir uns, um eine in die Zukunft weisende lebendige Orientierung in der Gegenwart.“

– Homepage des Klosters St. Johannis[11]

Benachbarte St.-Johannis-Kirche

Etwa 250 Meter nordwestlich des heutigen Klostergebäudes befindet sich die St.-Johannis-Kirche, die von 1400 bis 1832 durch das Kloster bzw. die Klosterstiftung verwaltet wurde.

Übersicht über den Grundbesitz

Das einst so große Grundvermögen des Klosters, das 1530 vom Kloster Herwardeshude in die Stiftung St. Johannis überging, ist im Laufe der Zeit wesentlich zusammengeschrumpft. Einige der städtischen und ländlichen Grundstücke wurden bereits im 17. und 18. Jahrhundert veräußert. Nach der Franzosenzeit und mit dem Umzug in das neue Gebäude am Klosterwall, ging die Stiftung dazu über, weitere Grundstücke zu verkaufen. Da für die Stadt Hamburg die Gebiete für die geplanten Stadterweiterungen von großem Interesse waren, beschloss der Senat 1826 die Übernahme der obrigkeitlichen Rechte, 1830 wurden die meisten der Klosterländereien in die neugegründeten Landherrenschaften der Geest- und Marschlande eingegliedert. 1866 wurde der Grundbesitz der Stadt übereignet, die sich dafür zu einer immerwährenden Jahresrente an die Kirche verpflichtete, und vielfach an private Investoren weiterverkauft.

| Besitz | Erwerb / Besitznahme | Verkauf / Verlust | Anmerkung |

|---|---|---|---|

| Alsterdorf | 1803 | nach Verhandlungen mit Dänemark im Tausch gegen Bilsen erworben; ab 1831 unter Verwaltung der Landherrenschaft der Geestlande | |

| Alt-Herwardeshude | 1246 | vor 1530 | von der Grafschaft Holstein-Pinneberg vor 1530 zurückgekauft |

| Bahrenfeld | vor 1350 | vor 1530 | von der Grafschaft Holstein-Pinneberg vor 1530 zurückgekauft |

| Barmbek | vor 1300 | einzelne Güter, eine Hufe von den Gebrüdern Heynrich und Meynrich von Heynbroke gekauft | |

| Bassenfleth | vor 1350 | einzelne Güter; gingen 1530 in den Besitz der Stiftung St. Johannis über | |

| Bilsen | 1385 | 1803 | ging 1530 in den Besitz der Stiftung St. Johannis über |

| Bramfeld | vor 1300 | einzelne Güter, viereinhalb Hufe von den Gebrüdern Heynrich und Meynrich von Heynbroke gekauft | |

| Duvenstedt | vor 1300 | einzelne Güter von den Gebrüdern Heynrich und Meynrich von Heynbroke gekauft | |

| Eimsbüttel | 1339 | bereits 1275 wurde eine Hufe von den Gebrüdern Heynrich und Meynrich von Heynbroke gekauft; ging 1530 in den Besitz der Stiftung St. Johannis über | |

| Eppendorf | 1343 | ging 1530 in den Besitz der Stiftung St. Johannis über | |

| Gorieswerder | 1250 | einzelne Güter, erste Erwerbung des Klosters; nach Sturmfluten im 13. und 14. Jahrhundert war der Gorieswerder in mehrere Elbinseln geteilt; gingen 1530 in den Besitz der Stiftung St. Johannis über | |

| Grindel | 1293 | ging 1530 in den Besitz der Stiftung St. Johannis über | |

| Groß Borstel | vor 1350 | 1836 | ging 1530 in den Besitz der Stiftung St. Johannis über; 1836 Verkauf an den Jäger Wehling |

| Halstenfleth | vor 1350 | ging 1530 in den Besitz der Stiftung St. Johannis über | |

| Harvestehude | 1293 | 1866 | ging 1530 in den Besitz der Stiftung St. Johannis über; ab 1831 unter Verwaltung der Landherrenschaft der Geestlande; 1866 an ein privates Klosterkonsortium verkauft |

| Kirchsteinbek | vor 1300 | einzelne Güter von den Gebrüdern Heynrich und Meynrich von Heynbroke gekauft | |

| Lemsahl | vor 1300 | einzelne Güter, zweieinhalb von den Gebrüdern Heynrich und Meynrich von Heynbroke gekauft | |

| Lokstedt | 1383 | vor 1530 | von der Grafschaft Holstein-Pinneberg vor 1530 zurückgekauft |

| Mellingstedt | vor 1300 | einzelne Güter, eine Hufe von den Gebrüdern Heynrich und Meynrich von Heynbroke gekauft | |

| Niendorf | 1383 | vor 1530 | von der Grafschaft Holstein-Pinneberg vor 1530 zurückgekauft |

| Ohlsdorf | 1366 | ging 1530 in den Besitz der Stiftung St. Johannis über | |

| Osdorf | vor 1300 | einzelne Güter, zwei Hufe von den Gebrüdern Heynrich und Meynrich von Heynbroke gekauft | |

| Othmarschen | vor 1400 | vor 1530 | einzelne Güter; von der Grafschaft Holstein-Pinneberg vor 1530 zurückgekauft |

| Ottensen | vor 1400 | vor 1530 | einzelne Güter; von der Grafschaft Holstein-Pinneberg vor 1530 zurückgekauft |

| Schäferkamp | 1293 | ging 1530 in den Besitz der Stiftung St. Johannis über | |

| Schiffbek | vor 1300 | einzelne Güter von den Gebrüdern Heynrich und Meynrich von Heynbroke gekauft, einschließlich Fischrechte an der Bille | |

| Schlump | 1293 | ging 1530 in den Besitz der Stiftung St. Johannis über | |

| Tinsdal | 1348 | vor 1530 | einzelne Güter; von der Grafschaft Holstein-Pinneberg vor 1530 zurückgekauft |

| Twielenfleth | vor 1350 | einzelne Güter; gingen 1530 in den Besitz der Stiftung St. Johannis über | |

| Wellingsbüttel | vor 1450 | 1484 | Besitz des Bistums Bremen, 1430–1484 Pfandbesitz des Klosters, |

| Winterhude | 1365 | 1831 | ging 1530 in den Besitz der Stiftung St. Johannis über; ab 1831 unter Verwaltung der Landherrenschaft der Geestlande |

| Hamburg, Bergstraße |

1478 | Innerstädtisches Grundstück, geschenkt von Johann Schreye | |

| Hamburg, Katharinenstraße |

vor 1530 | Innerstädtisches Grundstück mit einem Brauhaus, durch Vererbung | |

| Hamburg, Kattrepelstaven |

vor 1530 | Innerstädtisches Grundstück mit einem Brauhaus, durch Vererbung | |

| Hamburg, Knochenhauerstraße |

vor 1500 | Innerstädtisches Grundstück mit einem Brauhaus, durch Vererbung | |

| Hamburg, Neue Burg |

vor 1500 | Innerstädtisches Grundstück mit einem Brauhaus, durch Vererbung | |

| Hamburg, Rosenstraße |

vor 1500 | Innerstädtisches Grundstück mit einem Brauhaus, durch Vererbung | |

| Hamburg, Stekelhörn |

vor 1500 | Innerstädtisches Grundstück mit einem Brauhaus, durch Vererbung |

Literatur

- Christian Hanke, Reinhard Hentschel: Harvestehude – Rotherbaum im Wandel. Hamburg 1993, ISBN 3-929229-09-9.

- Felix Rexhausen: In Harvestehude. Aufzeichnungen eines Hamburger Stadtteilschreibers. Hamburg 1979, ISBN 3-920610-26-1.

- Wilhelm Schwarz: But’n Dammdoor. Aus der Vergangenheit des hamburgischen Stadtteiles Harvestehude-Rotherbaum. Hamburg (um 1930).

- Silke Urbanski: Geschichte des Klosters Harvestehude „In valle virginum“. Wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung eines Nonnenklosters bei Hamburg 1245-1530. (Dissertationsschrift), Münster 1996, ISBN 3-8258-2758-5. S. 1 ff. in der Google-Buchsuche

- Jonas Ludwig von Heß: Hamburg topographisch, politisch und historisch beschrieben, Band 3, Verlag (der Verfasser), 1811, Harvestehude ab S.55 Volltext bei InternetArchive.

Weblinks

- Homepage Kloster St. Johannis, abgerufen am 5. September 2010

- Detlev von Liliencron: Allerlei Tumult in Hamburg

- Kloster Frauental / Harvestehude in der Cistopedia – Encyclopædia Cisterciensis

Einzelnachweise

- ↑ Heike Angermann: Diedrich Becker, Musikus. Annäherung an einen Musiker und seine Zeit. 2013 (online) (PDF; 2,3 MB) S. 80

- ↑ Handelskammer Hamburg (pdf; 30,95kb)

- ↑ Silke Urbanski: Geschichte des Klosters Harvestehude „In valle virginum“. Wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung eines Nonnenklosters bei Hamburg 1245-1530, Münster 1996, S. 19

- ↑ Wilhelm Schwarz: But’n Dammdoor. Aus der Vergangenheit des hamburgischen Stadtteiles Harvestehude-Rotherbaum, Hamburg (ohne Datum, um 1930), S. 5

- ↑ Otto Beneke, Hamburgische Geschichten und Sagen, Hamburg 1886. Nr. 27 Digitale Volltext-Ausgabe in wikisource, abgerufen am 1. Oktober 2010

- ↑ Silke Urbanski: Geschichte des Klosters Harvestehude „In valle virginum“. Wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung eines Nonnenklosters bei Hamburg 1245-1530, Münster 1996, S. 21

- ↑ Silke Urbanski: Geschichte des Klosters Harvestehude „In valle virginum“. Wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung eines Nonnenklosters bei Hamburg 1245-1530, Münster 1996, S. 35

- ↑ Silke Urbanski: Geschichte des Klosters Harvestehude „In valle virginum“. Wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung eines Nonnenklosters bei Hamburg 1245-1530, Münster 1996, S. 20

- ↑ Silke Urbanski: Geschichte des Klosters Harvestehude „In valle virginum“. Wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung eines Nonnenklosters bei Hamburg 1245-1530, Münster 1996, S. 25 f.

- ↑ Die Welt: Damengesellschaft mit Domina, Artikel vom 3. Januar 2001, abgerufen am 2. Oktober 2010

- ↑ Homepage Kloster St. Johannis, abgerufen am 2. Oktober 2010

========================== =================================================

Domkloster Lübeck

Das Domkloster an der Südseite des Lübecker Doms war bis 1803 Lebensmittelpunkt des Lübecker Domkapitels. Im 19. Jahrhundert wurden große Teile des Gebäudes abgerissen.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Das Domkloster Lübeck als Institution wurde bereits 1160 von Heinrich dem Löwen zusammen mit dem Bistum Lübeck als Ort des gemeinsamen Lebens des Domkapitels gegründet. Dabei ist unklar, ob die Domherren einer Regel folgten; es wird angenommen, dass dies die Augustinusregel war.[1] Die Verpflichtung zum gemeinsamen Leben bestand bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts. Die Statuten von 1263 erwähnen keine Regel; seitdem lebten die Domherren in ihren Kurien und kamen nur zu Kapitelssitzungen und im Refektorium des Domklosters zusammen.[2] Das Kloster, dessen Gebäude im Zeitraum vom 13. bis zum 15. Jahrhundert errichtet wurden, blieb jedoch bis zur Durchführung der Reformation 1571 unter Eberhard von Holle Lebensmittelpunkt der Domgeistlichen und beherbergte auch noch später die Domschule und die Dombibliothek.

Mit Auflösung des Hochstifts Lübeck als Körperschaft infolge des Reichsdeputationshauptschlusses 1803 fiel das Domkloster an die Freie Hansestadt Lübeck als Staat. Es bestand als überliefertes Bauwerk bis zum Abriss des baufälligen Südflügels 1816; der Ostflügel und das den Westflügel bildende Predigthaus blieben bis zum Bau des Museums am Dom 1889/1893 erhalten. Einzelne Bauteile wurden in den Museumsneubau integriert. Sie bestehen nach Zerstörung des Dommuseums durch den Luftangriff auf Lübeck 1942 teilweise fort und sind in die Wiederaufbausubstanz einbezogen.

Zustand vor Abbruch

Der Kreuzgang und das gewölbte Erdgeschoss des 1816 abgebrochenen Südflügels wurden ab 1413 für die Domschule Lübeck genutzt, deren Schulgebäude zuvor abgebrannt war. Die Domschule bezog 1850 die Gebäude des ehemaligen Lübecker Bischofshofs. Im Obergeschoss befanden sich nach einem Bericht des Dompastors Johann Friedrich Petersen die Wohnungen der zwei Lehrer der Schule, die alten Versammlungszimmer des Domkapitels und die Wohnung des Nachtwächters.[3]

Der 1889 bis auf fünf Joche des Kreuzgangs abgebrochene, ursprünglich spätromanische Ostflügel beherbergte im Erdgeschoss die choralia, also die Räume der Chorknaben. Im Obergeschoss befanden sich das Refektorium und das Dormitorium, also die Schlafkammern der Priester. Der Bau brannte 1412 bis auf die Gewölbe des Erdgeschosses ab und wurde im gotischen Stil wieder aufgebaut.

Den Westflügel bildete das um 1466 errichtete Predigthaus. Es wird in einer Urkunde, mit der Bischof Albert II. Krummendiek und der Lübecker Rat sich 1466 über die Neuverwendung von Geldern eines Opferstockes einigten, als im Bau befindlich erwähnt. Auch in einer Übereinkunft der Testamentsvollstrecker des 1469 in Lübeck verstorbenen Schweriner Bischofs Nicolaus Böddeker und dem Lübecker Domherrn Magister Johann Lange und den weiteren Erben des Lüneburger Bürgermeisters Heinrich Lange wird das Predigthaus begünstigt.[4] Das Predigthaus war im Erdgeschoss zweischiffig mit acht Jochen. Beim Museumsneubau 1889/1893 wurden die beiden nördlichen Joche entfernt. Die Schauwand zum Innenhof blieb erhalten. Im Obergeschoss befanden sich Schlafräume und die Dombibliothek, deren Bestand mit Auflösung des Kapitels an die Stadtbibliothek gelangte und zu diesem Zeitpunkt noch aus 130 Handschriften und 500 Drucken bestand.

Erhaltene Baubestandteile

Schauwand des Predigthauses

An der westlichen Innenhofseite hat sich die Schauwand des Predigthauses aus der Spätgotik um 1460 erhalten. Sie ist zweigeschossig und in den Neubau des Archivs der Hansestadt Lübeck als Wiederaufbausubstanz der Jahre 1959–1963 einbezogen.

Kreuzgang

Der spätromanische östliche Flügel des Kreuzgangs vor dem Giebel des Süderquerschiffs (ca. 1250) mit fünf kreuzgewölbten Jochen ist der Rest des den Innenhof vermutlich umschließenden Kreuzganges. Während beim 1816 abgebrochenen Südflügel der Kreuzgang sicher vorhanden war, wird dies für die Westseite vor dem Predigthaus nur vermutet.

Giebel der Südervorhalle des Querschiffs

Durch den Kriegsverlust des Zweiten Weltkrieges ergab sich die Möglichkeit, den Giebel des Süderquerschiffs wieder freizustellen. Er ist heute bis auf den spätromanischen Kreuzgangflügel unverbaut. Auch die Rochuskapelle östlich wurde als Seitenkapelle nach 1945 nicht wieder errichtet. Am Mauerwerk lassen sich die früheren Anbauten (auch die Gewölbeansätze der Rochuskapelle) noch gut erkennen.

Siehe auch: Kapellen im Lübecker Dom

Innenhof

Der Innenhof des ehemaligen Klosters wird heute vom Museum für Natur und Umwelt Lübeck und der Domgemeinde gemeinsam genutzt. Er ist durch ein Zufahrtstor im Ostflügel von der Musterbahn erschlossen.

Literatur

- Johannes Baltzer und Friedrich Bruns: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck. Herausgegeben von der Baubehörde. Band III: Kirche zu Alt-Lübeck. Dom. Jakobikirche. Ägidienkirche. Verlag von Bernhard Nöhring: Lübeck 1920, S. 102–107

- Hartwig Beseler (Hrsg.): Kunst-Topographie Schleswig-Holstein. Wachholtz, Neumünster 1974, S. 56

- Dieter-Jürgen Mehlhorn: Klöster und Stifte in Schleswig-Holstein: 1200 Jahre Geschichte, Architektur und Kunst, Ludwig, 2007, S. 178

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Klosterprojekt Schleswig-Holstein Augustinerchorherren

- ↑ Adolf Friederici: Das Lübecker Domkapitel im Mittelalter 1160–1400. Neumünster: Wachholtz 1998 (Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins 91) ISBN 3-529-02191-1, S. 77

- ↑ Diarium ecclesiasticum des Doms I, S. 313.

- ↑ Heinrich Langes Sohn Gottfried Lange war Nachfolger Böddekers als Bischof von Schwerin aufgrund einer mit der Familie Lange getroffenen Versorgungsvereinbarung.

============================ ===============================================

Ratzeburger Dom

Der Ratzeburger Dom ist ein herausragendes Zeugnis romanischer Backsteinarchitektur in Norddeutschland.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Das ab 1160 unter Bischof Evermod erbaute Gotteshaus befindet sich auf dem höchsten Punkt der Nordspitze der Altstadtinsel von Ratzeburg. Es beherbergt die Gebeine des 1066 im Wendenaufstand getöteten hl. Ansverus. Gestiftet wurde der Dom von Heinrich dem Löwen als Bischofskirche des Bistums Ratzeburg. Daher ist er einer der vier sogenannten Löwendome, zu denen auch der Schweriner Dom, der Lübecker Dom und der Braunschweiger Dom gehören. Eine Replik des Braunschweiger Löwen steht auf dem Domhof.

Am 11. August 1154 fand die Grundsteinlegung statt; nach 1160 begannen die Bauarbeiten am Chor. Mit der Südvorhalle wurde der Kirchenbau um 1220 vollendet. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurden der Kreuzgang und das Kapitelhaus der Prämonstratenser-Chorherren angebaut, 1380 die sogenannte „Lauenburger Kapelle“.

Nach dem Tod des Bischofs Georg von Blumenthal 1550 versuchte Herzog Franz I. von Sachsen-Lauenburg vergeblich, seinen neunjährigen Sohn Magnus zum Bischof wählen zu lassen, gewählt wurde jedoch Christoph von der Schulenburg. Darauf hin rief der Herzog den Söldnerführer Vollrad von Mansfeld mit seinen Truppen ins Land, die am 23. Mai 1552 den Dom plünderten. Mansfeld blieb zwei Monate; gegen eine Zahlung von 4.000 Talern brannte er den Dom nicht nieder.

1554 veräußerte der zum Protestantismus konvertierte Bischof Christoph von der Schulenburg das Bistum für 10.000 Taler an Herzog Christoph von Mecklenburg. 1566 wurde mit Georg Usler der erste protestantische Prediger an den Dom berufen. Nach seinem Tod wurde die Pfarrstelle am Dom zunächst von den Superintendenten des Hochstifts wahrgenommen, darunter Konrad Schlüsselburg, Nicolaus Peträus und Hector Mithobius.

Seit der Säkularisation des Bistums im Westfälischen Frieden (1648) gehörten Hochstift und Domhof territorial zum Fürstentum Ratzeburg, das nach 1701 an Mecklenburg-Strelitz fiel, während die Stadt Ratzeburg zum Herzogtum Sachsen-Lauenburg gehörte. Für die Mecklenburger Herzöge wurde in direkter Nachbarschaft zum Dom das Herrenhaus der Herzöge von Mecklenburg errichtet. Der Domhof kam erst 1937 aufgrund eines Gebietstausches durch das Groß-Hamburg-Gesetz zur damals noch preußischen Provinz Schleswig-Holstein.

Der Dom und seine Gemeinde, zu der auch die Bäk gehört, blieb Teil der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, die jedoch nach Gründung der DDR an der Verwaltung gehindert war und deshalb 1954 per Kirchengesetz den Verwaltungsbezirk Ratzeburg, der auch die Kirchengemeinde Ziethen umfasste, schuf. Die Verwaltungsstelle wurde durch den Landessuperintendenten in Ratzeburg errichtet, stand aber unter der Aufsicht des Schweriner Oberkirchenrats. 1972 ermächtigte der Oberkirchenrat das Lutherische Kirchenamt der VELKD in Hannover, seine Rechte wahrzunehmen und Schutz- Fürsorge- und Verwaltungshilfsmassnahemen zu gewähren. 1978 übertrug der Oberkirchenrat seine Aufgaben und Rechte an die Nordelbische Kirche.[1] Am 23. September 1980 wurde ein Vertrag zwischen den beiden Kirchen geschlossen, der die Domgemeinde und die Gemeinde Ziethen der Nordelbischen Kirche zuordnet, ohne ihren Rechtsstatus zu ändern.[2]

Nach der Wiedervereinigung blieb diese Zuordnung mit ihren finanziellen Vorteilen erhalten; nach jahrelangen Diskussionen[3] wurde zwar die Kirchengemeinde Ziethen 1998 kirchenrechtlich vollständig aus Mecklenburg aus- und der Nordelbischen Kirche angegliedert;[4] beim Dom und seiner Gemeinde hingegen ist es bis 2012 beim status quo geblieben, der als Ausdruck der Verbundenheit und Zusammenarbeit beider Landeskirchen angesehen wurde, die in diesem Dom ihren gemeinsamen Angelpunkt gefunden hatten.[5]

Bei der Vereinigung der drei norddeutschen Landeskirchen zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 2012 blieb der Status des Doms ohne Zugehörigkeit zu einem Kirchenkreis bis auf weiteres bestehen.[6] Die Synode der Nordkirche beschloss im September 2016 ein Kirchengesetz, nach dem die Ratzeburger Domkirchgemeinde ab 2017 zum Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg gehört.[7]

Wegen der „Brückenfunktion“ des Doms fand hier am Pfingstsonntag, dem 27. Mai 2012 der Festgottesdienst zur Gründung der Nordkirche statt. Anwesend war dabei auch Bundespräsident Joachim Gauck.

Das dingliche Kirchenpatronat mit der Verantwortung für die Baulast von Dom und zugehörigen Gebäuden liegt beim Land Schleswig-Holstein;[8] die Liegenschaften werden vom Gebäudemanagement Schleswig-Holstein betreut.

Architektur

Das eindrucksvolle Bauwerk ist eine dreischiffige romanische Basilika im gebundenen System mit Querhaus, gotischem Kreuzgang des angegliederten Prämonstratenser-Klosters (1251) auf der Nordseite und wuchtigem Westturm. Komplettiert wird das Westwerk des Doms von zwei querhausartigen Anbauten, die zu beiden Seiten dem Turm angefügt sind; ursprünglich war die Anlage von Doppeltürmen geplant. Auf der Südseite gliedert sich hier ebenfalls noch eine niedrigere Vorhalle, die Südervorhalle von 1220, an, die über eine prächtige Fassade mit verziertem Giebel verfügt.

Über der Vierung des Bauwerks erhebt sich ein hoher Dachreiter.

Einige Elemente des ursprünglichen romanischen Baus wurden während der Gotik entsprechend angepasst, sodass mitunter Spitzbögen bei den Fenstern auftreten (z. B. am Turmschaft). Auch das Gewölbe des Mittelschiffes wurde gotisch umgestaltet, wobei die Arkaden zu den Seitenschiffen den romanischen Rundbogen behalten haben.

1693 wurde der Dom bei der Beschießung der Stadt Ratzeburg durch die dänischen Truppen König Christians des V. nur beschädigt, während die Stadt Ratzeburg in Schutt und Asche sank. 1876 bis 1881 erfolgte eine umfassende Restaurierung des Doms unter Leitung von Georg Daniel, bei der auch die gotischen Kapellenanbauten bis auf die Lauenburger Kapelle beseitigt wurden. Am 19. August 1893 wurden Teile des Baus durch einen Brand zerstört. Die nachfolgenden Restaurierungen wurden bis 1899 durch Georg Daniel und Friedrich Wilhelm J. Rickmann durchgeführt. Bei den letzten größeren Restaurierungen (1953–1966) wurde der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Heute ist der mittelalterliche Dom eines der ältesten Kirchengebäude im Land Schleswig-Holstein. Die Gesamtanlage mit Dom, Kreuzgang und Klosterbauten ist eines der am vollständigsten erhaltenen Ensembles der Spätromanik in Europa.

Ausstattung

Der Dom besitzt eine reichhaltige Innenausstattung. So beherbergt er unter anderem das älteste Chorgestühl Norddeutschlands. Auch der im frühbarocken Knorpelstil gehaltene Hochaltar von Gebhard Jürgen Titge (1629, heute im südlichen Querschiff) sowie das 1649 ebenfalls von Titge im gleichen Stil geschaffene herzogliche Epitaph von August von Sachsen-Lauenburg und seiner Ehefrau Gräfin Catharina zu Oldenburg und Delmenhorst, der geschnitzte Flügelaltar aus der Spätgotik mit Flügeln aus der Lübecker Werkstatt des Hermen Rode (~1490), die Rückseiten der Tafeln bemalt von Hinrich van Kroghe (1483), die prächtige Renaissancekanzel von 1576 und eine Triumphkreuzgruppe aus dem 13. Jahrhundert sind nur einige Beispiele.

In der Lauenburger Kapelle am südlichen Seitenschiff befindet sich das Grabmal von Herzog Johann von Sachsen-Lauenburg und seiner Ehefrau samt dem herzoglichen Kirchengestühl. Das nicht zugängliche Erbbegräbnis der Lauenburger Herzöge befindet sich unterhalb der Vierung. Auch die Gebeine des heiligen Ansverus sind im Ratzeburger Dom bestattet.

Im Innenhof des Kreuzgangs befindet sich seit 1978 ein Nachguss der Plastik des Bettlers von Ernst Barlach, einer der Skulpturen aus der Gemeinschaft der Heiligen am Westwerk der Lübecker Katharinenkirche.

Orgeln

Die Geschichte der Orgeln im Ratzeburger Dom lässt sich bis in das Jahr 1230 zurückverfolgen; der Dom hatte damals eines der ersten Instrumente in Norddeutschland. Im Jahre 1563 baute der Orgelbauer Jacob Scherer ein neues Instrument; im Jahr 1619 errichtete der Orgelbauer Albrecht Lewin eine Schwalbennestorgel, die insgesamt 38 Register hatte.[9]

Nach der Renovierung des Domes Ende des 19. Jahrhunderts baute der Orgelbaumeister Friedrich Albert Mehmel (Stralsund) auf der Westempore eine große Domorgel. Das Instrument hatte 41 Register auf drei Manualen und Pedal.[10] 1902 wurde dieses Instrument von dem Orgelbauer Barnim Grüneberg (Stettin) umgebaut; dieses wiederum wurde 1954 durch die Orgelbaufirma Kemper und Sohn (Lübeck) erneut umgebaut. Bereits im Jahre 1966 baute die Orgelbaufirma Kemper ein neues Instrument für den zwischenzeitlich restaurierten Dom.

Große Domorgel

Die große Orgel vor der Westwand des Domes wurde 1978 von der Orgelbaufirma Rieger (Vorarlberg) mit 60 Registern auf vier Manualen und Pedal erbaut. Sie besitzt zwei Horizontalzungen, ein Zimbelstern und ein Glockenspiel. 1994 wurde im Schwellwerk ein Carillon hinzugefügt und das ganze Instrument 2013 klanglich überarbeitet. Die Spiel- und Registertrakturen sind mechanisch.[12]

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Koppeln: III/I, I/II, III/II, IV/II, I/P, II/P, III/P, IV/P

- Nebenregister: Zimbelstern V in G (Rückpositiv), Glockenspiel V in C (Hauptwerk), Carillon (37 Bronze-Glocken, Schwellwerk)

- Kollektivzüge für Prinzipale, Mixturen und Zungen (wirken nur auf Hauptwerk- und Pedalregister)

- Sperrventil für Großpedal, es bleiben die mit * gekennzeichneten Register

In einem Abwägungsprozess, angeregt durch den Domorganisten Christian Skobowsky, wurde entschieden, die Disposition 2013 geringfügig zu verändern:

- Die wenig charakteristische Flöte 4’ des Hauptwerks wurde zum (15.) Metallgedeckt 8’ umgearbeitet, um ein (wirklich) leises Begleitregister zu gewinnen.

- Der (6.) Sesquialter 2 2⁄3′ des Rückpositivs wurde getrennt und die Quinte 2 2⁄3′ mittels eines Vorabzuges einzeln registrierbar gemacht, um die Farbvielfalt zu erhöhen.

- Das (44.) Gemshorn 2’ des Rückpositivs und (7.) Principal 2’ des Brustwerks haben die Plätze getauscht.

- Die (41.) Franz. Trompete 8’ des Schwellwerks wurde mit einer neuen großen Oktave versehen und von 4′ auf 8′ umgerückt.

- Die alte Oboe 8’ des Schwellwerks wurde durch eine neue (40.) Oboe 8’ französischer Art ersetzt.

Chororgel

Die Chororgel wurde im Jahre 1972 von der Orgelbaufirma Rieger (Vorarlberg, Österreich) erbaut und am südlichen Rand des Chorraumes aufgestellt. Das Instrument wurde 1977 und 1997 erweitert. Es hat heute 13 Register (mit teilweise recht amüsanten Registernamen) auf zwei Manualen und Pedal.

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Paradies-Orgel

Die kleine Orgel in der Vorhalle des Domes, dem „Paradies“, wurde 1985 von dem Orgelbauer Michael Becker erbaut. Das Schleifladen-Instrument hat 10 Register auf zwei Manualen und Pedal.

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Koppeln: II/I, I/P, II/P

Zu den namhaften Organisten des Doms gehörte der Kirchenmusikdirektor Neithard Bethke. Sein Nachfolger seit 2007 und derzeitiger Kirchenmusiker am Dom ist Christian Skobowsky, der vorher am Freiberger Dom tätig war.

Glocken

Beim Brand des Doms 1893 wurden die vier historischen Glocken des Doms zerstört. Sie waren alle in Lübeck gegossen worden, und zwar 1678 von Albert Benningk, 1727 von Lorenz Strahlborn und 1752 von Johann Hinrich Armowitz. Die anschließend neu gegossenen Glocken wurden im Ersten Weltkrieg 1917 zu Rüstungszwecken eingezogen. 1927 erhielt der Dom als Ersatz Eisenglocken, die 2001 durch ein sechsstimmiges Geläut aus Bronzeglocken der Glocken- und Kunstgießerei Rincker ersetzt wurden.[13]

| Nr. | Name | Gussjahr | Gießer, Gussort | Masse (kg) |

Durchmesser (mm) |

Schlagton (HT–1/16) |

| 1 | Sterbeglocke | 2001 | Glocken- und Kunstgießerei Rincker, Sinn | 2947 | 1677 | ais0 |

| 2 | Betglocke | 1886 | 1431 | cis1 | ||

| 3 | Abendmahlsglocke | 1292 | 1267 | dis1 | ||

| 4 | Taufglocke | 857 | 857 | fis1 –3 | ||

| 5 | Gottesdienstglocke | 648 | 995 | gis1 | ||

| 6 | Friedensglocke | 443 | 860 | h1 |

Geistliche

Für die Bischöfe, siehe die Liste der Bischöfe von Ratzeburg.

Die folgenden Personen waren als Geistliche mit wechselnder Amtsbezeichnung[14] am Ratzeburger Dom nach Einführung der Reformation tätig:[15]

- 1566–1597: Georg Usler, Pastor

-

- 1589–1593: Henricus Berndes, Diaconus[16]

- 1590–1594: Konrad Schlüsselburg, Superintendent

-

- 1593–1624: Josau Huxterus (Hückstedt), Diaconus[17]

- 1598–1641: Nicolaus Peträus, Superintendent

-

- 1625–1639: Jeremias Schrey, Diaconus

- 1639–1645: Zacharias Vogel, Diaconus

- 1641–1654: Hector Mithobius, Superintendent

-

- 1646–1654: Johann Daniel von Engeln, Diaconus

- 1654–1660: Johannes Beverinus, Diaconus

- 1656–1663: Johann Friedrich König, Superintendent

-

- 1660–1663: Gottlieb Schwarz (Theophilus Nigrinus), Diaconus

Vakanz

- 1669–1703: Laurentius Gutzmer, Pastor, ab 1690 Senior, ab 1701 Propst

- 1704–1750: Gottfried Kohlreif, Propst

- 1751–1766: Ernst Martin Ditmar, Propst

- 1767–1801: Karl Albert Nauwerk, Propst

- 1802–1830: Carl Gottlob Heinrich Arndt, Propst und Domprediger

- 1831–1856: Carl Genzken, Propst

- 1859–1890: Johannes Rußwurm, Propst

- 1891–1909: Hermann Ohl, Propst

- 1909–1917: Ernst Ahlers, Dompropst

- 1917–1933: Carl Ludwig Bossart, Dompropst

- 1934–1965: Hans Henning Schreiber, Dompropst, Landessuperintendent

- 1965–1975: Heinz-Dietrich Groß, Dompropst

- 1976–1993: Uwe Steffen, Dompropst

- 1993–2001: Hans-Jürgen Müller, Dompropst

- seit 2001: Gert-Axel Reuß, Dompropst

Literatur

- W. Schulz-Demmin: Das bemalte Kreuzigungsrelief im Dom zu Ratzeburg. In: Der Wagen, 1963, S. 31–33.

- Karl Heinz Göttert und Eckard Isenberg: Orgelführer Deutschland Band 1 Bärenreiter-Verlag, ISBN 3-7618-1347-3, S. 29–32.

- Heinz-Dietrich Gross: Dom und Domhof Ratzeburg. Aufnahmen von Hans-Jürgen Wohlfahrt. 5. Auflage. Langewiesche, Königstein im Taunus 1996, ISBN 3-7845-3183-0 (Die blauen Bücher).

- Carl Jacob: Die Restaurierung des Ratzeburger Domes. In: Der Wagen, 1965, S. 55–59.

- Georg Krüger: Die Pastoren im Fürstentum Ratzeburg seit der Reformation, Schönberg 1899 (Digitalisat)

- Georg Krüger (Bearb.): Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Freistaats Mecklenburg-Strelitz. Band II: Das Land Ratzeburg, Neubrandenburg 1934; Nachdruck Stock & Stein, Schwerin 1994, ISBN 3-910179-28-2, S. 41–180.

- Hans-Jürgen Müller: Der Dom zu Ratzeburg. Aufnahmen: Jutta Brüdern. 4. völlig neu bearb. Auflage. Dt. Kunstverlag, München–Berlin 2002, (DKV-Kunstführer. Nr. 283).

- Horst Otto Müller: Ratzeburger Dom. Fotografische Facetten. 1. Auflage. Buchhandlung Weber, Ratzeburg 2016, ISBN 978-3-00-054102-5.

- Th. G.: Der Dom von Ratzeburg. In: Die Gartenlaube. Heft 39, 1893, S. 668 (Volltext [Wikisource]).

Weblinks

- Offizielle Website

- Literatur über Ratzeburger Dom in der Landesbibliographie MV

- Suche nach Ratzeburger Dom in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Suche nach Ratzeburger Dom im Portal SPK digital der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Einzelnachweise

- ↑ Siehe die Dokumentation von Klaus Blaschke: Dokumentation: Zuordnung der Domkirchgemeinde Ratzeburg und der Kirchgemeinde Ziethen zur Nordelbischen Kirche. Zuordnung der Kirchengemeinde Lassahn zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs. In: Kurt Jürgensen (Hrsg.): Die Kirche im Herzogtum Lauenburg: Beiträge zu ihrer Geschichte und Gegenwart. (Lauenburgische Akademie für Wissenschaft und Kultur: Kolloquium 5), Neumünster: Wachholtz 1994, ISBN 978-3-529-02005-6, S. 152–164

- ↑ Vertrag über die Zuordnung der zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs gehörenden Domkirchgemeinde Ratzeburg und der Kirchgemeinde Ziethen zur Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (Memento des Originals vom 19. August 2014 im Internet Archive)

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. und Kirchengesetz über die Zustimmung zu dem Vertrag betreffend die Zuordnung der Domkirchgemeinde Ratzeburg und der Kirchgemeinde Ziethen zur Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (Memento des Originals vom 9. Mai 2014 im Internet Archive)

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. und Kirchengesetz über die Zustimmung zu dem Vertrag betreffend die Zuordnung der Domkirchgemeinde Ratzeburg und der Kirchgemeinde Ziethen zur Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (Memento des Originals vom 9. Mai 2014 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. vom 29. November 1980.

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. vom 29. November 1980. - ↑ Dom-Wirrwarr. In: Die Zeit, Nr. 11/1996

- ↑ Zuordnungsgesetzaufhebungsverordnung (Memento des Originals vom 23. Mai 2015 im Internet Archive)

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. - ↑ Siehe Nach dem Bistum (Website des Ratzeburger Doms, abgerufen am 10. Februar 2009)

- ↑ Das Einführungesetz zur Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland sagte dazu in § 8: „Domkirchgemeinde Ratzeburg. Bis zu einer anderweitigen kirchengesetzlichen Regelung wird die Praxis entsprechend den bisherigen Rechtsverhältnissen fortgeführt.“ Einführungsgesetz zur Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Memento des Originals vom 22. März 2014 im Internet Archive)

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF; 949 kB), 3. Tagung der Verfassunggebenden Synode 7. Januar 2012, Beschluss – Drucksache 5/III, abgerufen am 5. März 2012

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF; 949 kB), 3. Tagung der Verfassunggebenden Synode 7. Januar 2012, Beschluss – Drucksache 5/III, abgerufen am 5. März 2012 - ↑ Dombote 3 (PDF, S. 4), 2016; Beschlussvorlage Kirchengesetz über die Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Ev.-Luth. Domkirchgemeinde Ratzeburg und die Rechtsbereinigung betreffend die Rechtsverhältnisse der Ev.-Luth. Kirchengemeinden Ziethen und Lassahn (PDF); Domkirchgemeinde Ratzeburg ab 2017 im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg.

- ↑ Oskar Epha: Der Ratzeburger Dom und das Kirchenpatronat des Landes Schleswig-Holstein. In: Schriften des Vereins für schleswig-holsteinische Kirchengeschichte 39-40 (1983-84), S. 89–108.

- ↑ Informationen zur Geschichte der Orgeln (PDF) in der Festschrift von 2013

- ↑ Disposition siehe Urania: Musik-Zeitschrift für Orgelbau, Orgel- und Harmoniumspiel. 39 (1881), S. 66 f (books.google.com Digitalisat).

- ↑ Nähere Informationen zu den Orgeln auf der Website des Ratzeburger Doms

- ↑ Nähere Informationen zu den Orgeln im Ratzeburger Dom

- ↑ Die folgende Übersicht nach einer Informationstafel im Dom. Nach anderen Angaben ist die Schlagtonfolge ais0–cis1–dis1–fis1–gis1–h1

- ↑ In den historischen Quellen wird sowohl Propst als auch Probst gebraucht; die heutige Amtsbezeichnung ist Domprobst (Vertrag über die Zuordnung der zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs gehörenden Domkirchgemeinde Ratzeburg und der Kirchgemeinde Ziethen zur Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (Memento des Originals vom 19. August 2014 im Internet Archive)

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Artikel 4: Der Pfarrstelleninhaber führt weiterhin die Dienstbezeichnung „Domprobst“.) – mit b zur Unterscheidung von Propst (mit p) als Vorsteher einer Propstei bzw. eines Kirchenkreis-Bezirkes.

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Artikel 4: Der Pfarrstelleninhaber führt weiterhin die Dienstbezeichnung „Domprobst“.) – mit b zur Unterscheidung von Propst (mit p) als Vorsteher einer Propstei bzw. eines Kirchenkreis-Bezirkes. - ↑ Bis 1899 nach Georg Krüger: Die Pastoren im Fürstentum Ratzeburg. 1899

- ↑ Eintrag im Rostocker Matrikelportal

- ↑ Eintrag im Rostocker Matrikelportal

=================================== =============================================

Kloster Bordesholm

Das Kloster Bordesholm war ein Augustiner-Chorherren-Stift in der Gemeinde Bordesholm im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte des Klosters

Das 1125 in Neumünster von Vicelin gegründete Chorherrenstift siedelte 1330 nach Bordesholm um. Die Chorherren machten eine Insel im Bordesholmer See durch drei Dämme landfest und bauten darauf Kirche und Klostergebäude. Für den 1309 begonnenen Bau stiftete Otto Pogwisch aus Bistenkesse (Bissee, später Bothkamp), in seinem Testament 1327 300 Mk, davon ausdrücklich 100 Mk. für Glasfenster.[1] Als erster seiner Familie wurde er im damals noch nicht fertiggestellten Chor der Klosterkirche beigesetzt.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Kloster zu einem bedeutenden kulturellen und religiösen Zentrum. Die Einnahmen durch Wallfahrer erlaubten, die Kirche zweimal zu erweitern. Eine Filiale befand sich in Jasenitz bei Stettin. Dort beendete Propst Reborch 1476 die im folgenden Jahr in Bordesholm erstmals aufgeführte Bordesholmer Marienklage. Dem Kloster inkorporiert war u. a. die Pfarrkirche St. Nikolai in Kiel. 1490 schloss sich das Chorherrenstift der Windesheimer Kongregation an. Ein letzter wirtschaftlicher Aufschwung ermöglichte es noch im selben Jahr, die Erweiterung der Klosterkirche in Angriff zu nehmen.

1528 schrieb der Kieler Pfarrer, der Chorherr Wilhelm Prävest, an Martin Luther, um sich über den Laienprediger Melchior Hofmann zu beschweren. Als sich jedoch herausstellte, dass er gleichzeitig gegen Luther polemisierte, musste er sich nach Bordesholm zurückziehen. Predigt und Seelsorge in Kiel wurden daraufhin von evangelischen Predigern übernommen. Obwohl die Reformation in Schleswig-Holstein bereits 1547 offiziell eingeführt wurde, bestand das Kloster bis 1566, als es von Herzog Hans dem Älterensäkularisiert wurde. Die älteren Chorherren durften bleiben, die jüngeren wurden verpflichtet, am Unterricht der nun evangelischen Fürstenschule teilzunehmen, die in die Gebäude einzog. Stattdessen flohen die Mönche ins Kloster Windesheim in Zwolle und prozessierten elf Jahre lang – letztlich vergeblich – um die Herausgabe ihres Besitzes. Die Gelehrtenschule wurde im Dreißigjährigen Krieg zerstört und erst 1662 wieder eröffnet. Aber schon 1665 wurde sie nach Kiel verlegt und bildete den Grundstock der dort neu gegründeten Universität. Die Klostergebäude wurden danach abgerissen. Das letzte aus der Bordesholmer Klosterzeit heute noch erhaltene Bauwerk ist die Klosterkirche.

Klosterkirche

Bau und Baugeschichte

Die Klosterkirche Bordesholm ist ein langgestreckter Backsteinbau. Es handelt sich um eine dreischiffige, sechs Joch lange Hallenkirche mit Fünfachtelschluss im Osten. Stützpfeiler sind tief in den Bau eingezogen und außen nur als Wandstreifen sichtbar. Die Kirche ist turmlos, das hohe Satteldach trägt einen Dachreiter. In ihren einheitlich gotischen Formen gilt die Kirche als eine der schönsten Bauten des Landes.

Die Bauzeit für den ersten Bauabschnitt begann 1309. 1332 wurde die Kirche geweiht. Sie hatte anfangs ein dreijochiges Mittelschiff mit begleitenden Seitenräumen.

Zwischen 1450 und 1462 wurde im Westen ein Verlängerungsjoch mit schmalen Seitenschiffen angebaut. Es folgte 1490 bis 1509 ein diesmal zweijochiger Verlängerungsabschnitt, sodass der gesamte Bau jetzt aus sechs Jochen bestand. In der Barockzeit wurde schließlich ein Gruftanbau an der Südseite angefügt. In dieser Form ist die Kirche bis heute erhalten.

Innerer Raum

Die Seitenwände im Ostteil des Mittelschiffs (erster Bauabschnitt) sind spitzbogig aufgeschnitten. Nach oben wird der Raum durch ein spätgotisches Kreuzrippengewölbe auf Rundstabdiensten abgeschlossen. Auch die Verlängerungsjoche haben Kreuzrippengewölbe. Im ersten weiträumigen Verlängerungsjoch befinden sich kreuzförmige Pfeiler. Die Pfeiler im zweijochigen zweiten Verlängerungsteil sind achteckig und steigen im Mittelschiff höher auf.

Ausstattung

Ausmalung

Der Mittelschiffgurtbogen zwischen dem 1. und 2. Verlängerungsteil ist mit Rankenwerk bemalt. Die spätgotische Bemalung, ursprünglich aus der Zeit um 1490, wurde aber stark erneuert.

Chorgestühl

Das Chorgestühl von 1509 besteht aus 30 Klappsitzen. Die Rückwand ist in Felder aufgeteilt, darüber liegt ein Baldachin mit Maßwerkstirn.

Triumphkreuz

Das spätgotische 2,20 m hohe Triumphkreuz wurde in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts geschaffen.

Hauptaltar

Herzog Friedrich stiftete der Klosterkirche nach dem Tod seiner Frau einen Schnitzaltar, den der Künstler Hans Brüggemann 1521 fertigstellte. Dieser Brüggemann-Altar, auch als Bordesholmer Altar berühmte Schnitzaltar wurde 1666 von Bordesholm in den Schleswiger Dom überführt. 1672 überließ die St. Johanniskirche in Brügge eine ebenfalls Brüggemann oder seiner Werkstatt zugeschriebenen geschnitzte Darstellung der Kreuzigung der Bordesholmer Kirche. Diese befindet sich heute auf Schloss Gottorf.[2]

Der heutige Altar mit großem, spätbarockem Aufbau stammt von 1727. Im Sockelbild zeigt er das Abendmahl, im Hauptbild die Taufe Christi. Bekrönt ist er mit Wolken und Strahlenkranz. Der Altar wurde von Herzog Carl-Friedrich von Schleswig-Holstein-Gottorf gestiftet, als die Kirche nach jahrzehntelangem Leerstand eine neue Nutzung als Gemeindekirche erhielt.

Augustinus-Altar

Im ersten südlichen Seitenraum befindet sich ein spätgotischer Schnitzaltar aus der Zeit um 1500. Er zeigt im Mittelschrein die Figur des heiligen Augustin, von Astwerk umrankt.